今回の記事ではホールドの種類とその持ち方について書いてみたいと思います。

ホールドと接しているのは腕や背中ではなく、最もか弱い筋肉の「手」ですよね。

持ち方が悪いと、腕や広背筋などの大きな筋肉はまだまだ元気なのに手が限界・・・ということになってしまいます。

正しい持ち方をマスターして手の負担を減らすように心がけてみてくださいね。

(握り方をショート動画にしてみましたので、イメージをつかみやすいと思います)

目次

ホールドの形状と持ち方による分類

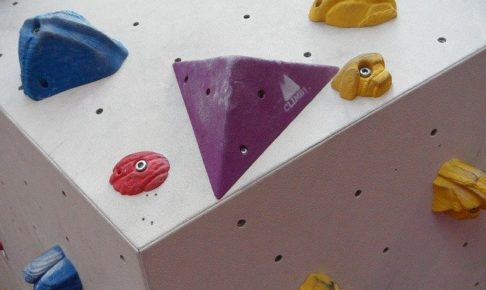

ボルダリングにはいろいろな形をしたホールドがありますが、それらは「ホールドの形」と「ホールドの持ち方」によって呼び名が分類されています。

代表的なものをリストアップしてみるとこんな感じですね。

【形状による分類】

【持ち方による分類】

ガバやカチなど、形状と持ち方で名前がダブっているものもあるので、ごっちゃになってしまいそうですよね。

まぁ、名前の話はそこまで重要ではないんですが(^_^;)

大事なのはそれらのホールドをどう握るか、ということ。

人によって手の大きさも違うので、実際にホールドに触れてみて最も効く(=安定する)持ち方を考えることが重要です。

では、ここからは初心者がおさえておくべき、代表的なホールドと持ち方を詳しく見ていきましょう。

ガバ(ジャグ)

その名の通りガバッと持てるからガバです。

一番つかみやすいホールドで、初心者のコースなどで多く見られますね。

しっかりと手のひら+全部の指で握り込むことができるので指への負担は少なく、疲れてきたときの味方です。

ガバの持ち方

手のひらでホールドを包み込んで、すべての指でがっしりと握ります。

カチ(クリンプ)

握り込むことはできないけど、指のひっかかりのよいホールド。

4本の指がひっかかる程度のえぐれがあるので、比較的安定します。

カチの持ち方

親指以外の4本の指はえぐれた部分にしっかりと差し込み、人差し指に親指を添えるように握ります。

この親指と人差し指の協力がポイントで、添えているかいないかで負担がだいぶ変わってきますよ。

タンデュ(オープンハンド)

カチと似ていますが、こちらは親指がかけられない引っかかりの悪いタイプのホールドですね。

モロに指の力を要求されるので、長時間は保持できません。

僕もこれが最も苦手で、指の保持力を鍛えないとな~と悩まされています(^_^;)

タンデュの持ち方

なるべく多くの指を引っ掛けるようにしましょう。その方が当然負荷が減ります。

ホールドに親指以外の指先を引っ掛けて関節は伸ばします。ブラーンとぶら下がる感じですね。

ちなみにタンデュは手の小さい人のほうが引っかかりが強いので有利です。

女性や子供が得意なホールドですね。

ピンチ

親指と他の4本でガシッと掴むような形状のホールドです。

ホールドの幅が広くなってくると、手を大きく広げないといけないので力が入りづらくなります。

縦の場合も横の場合もありますが、横のほうがより「握る力」だけで効かせないといけないのでしんどいですね。

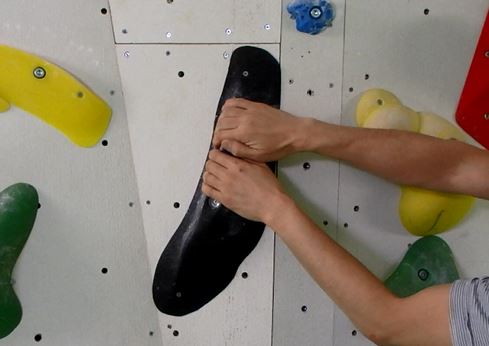

ピンチの持ち方

親指と残り4本の指で挟み込むように握ります。

親指以外の4本指は安定しているので、親指にぐっと力を入れて握ると比較的安定しますよ。

ポケット

1本~3本の指が入る程度の穴が開いているホールドです。

ポケットの奥行きも浅いものと深いものがあり、浅いものはより指の保持力が必要になります。

ポケットの持ち方

1本の場合は中指、2本の場合は中指と薬指、3本の場合は2本に加えて人差し指を加えます。

穴に入っていない指はグーを握るように力を込めると安定します。

スローパー

丸みを帯びたホールドで、バレーボールくらいの小さいものから直径1メートル以上の大きなものまであります。

つるつると滑る上に、手を開いた状態で体を支えないといけないので初心者が苦しむホールドです。

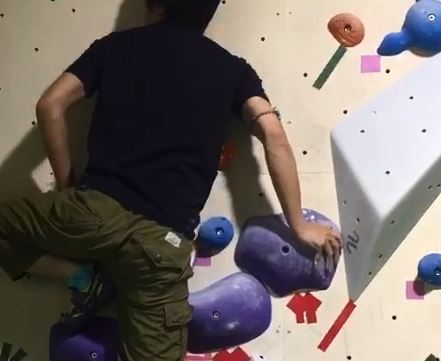

スローパーの持ち方

スローパーは体重を落として手のひら全体で引っ掛けるようなイメージです。

より凹んでいる箇所を探して添えると安定します。

ただ、スローパーで重要なのはどちらかと言うと足。体重をいかに下に落とせるかがポイントです。

以上、代表的なホールドと持ち方です。

この他にもたくさんの形状のホールドがありますが、上の持ち方をマスターすれば応用である程度なんとかなるはずです。

まとめ

ということで、今回はホールドの種類と持ち方について紹介しました。

登ることに夢中で持ち方についてはあまり細かく意識しないことが多いですよね。

でも、ホールドの形状をしっかりと見極めて「どう握るのが最も楽か」を考えるのは超重要。

初心者の方はたくさんのホールドに触れて、手の使い方を試行錯誤してみてくださいね。

(足の使い方、体重のかけ方なども合わせて重要なのでまた別の記事で紹介します)

では最後まで読んでいただきありがとうございましたm(_ _)m

コメントを残す